外壁・屋根塗装をお考えの方必見!溶剤(油性)塗料のメリット・デメリットについて

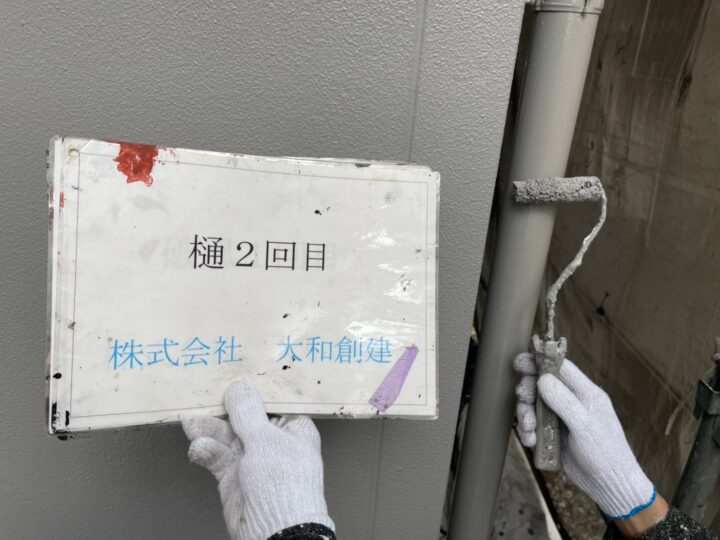

こんにちは! 清須市で外壁塗装工事・屋根塗装工事専門店の株式会社大和創建です。 ♥Happy Valentine's Day♥ 今年はバレンタインデーが日曜日ですね♪ おうちバレンタインが流行るみたいでいつもと違うバレンタインになりそうですね! 前回のブログで水性塗料のメリット・デメリットについてご紹介しましたので今回は「溶剤塗料のメリット・デメリット」 についてご紹介します(^^)/ ★水性塗料についてのブログはこちら★ ◇溶剤塗料◇ 塗料は顔料・樹脂・添加物で出来ていて、シンナーなどの溶剤で溶かすことにより塗ることができます。 溶剤で溶かした塗料のことを溶剤塗料といいます。 シンナーなどを有機溶剤はにおいが強く、引火性高いため塗料の管理や取り扱いを徹底する必要があります。 ◇溶剤塗料のメリット・デメリット◇ ・メリット ・耐久性が高い 水性塗料より外壁や屋根の塗装の劣化原因の1つの紫外線に強い塗膜ができる ・ツヤ出しができる ツヤがある外壁が好みの方には嬉しいメリットですよね! ツヤがある外壁は汚れが雨水により流れやすい効果もあります。 ・デメリット ・費用が高い 水性塗料に比べると費用が高いです。 ・シンナーを使用するためにおいが強い ・ツヤなしがない 完全にツヤのない外壁にすることは出来ません。 ツヤのない外壁がお好みの方にはデメリットですね。 いかがでしたか? ぜひ、水性塗料と比較しながら検討してみてくださいね! 耐久性を比較すると溶剤塗料の方が耐久性があります。 塗料を決める時はメリット・デメリットを把握してなにを重視するか決めると選択しやすくなると思います! ご相談やお見積り無料ですのでお気軽にご相談してくださいね(^^)/ 外壁塗装・屋根塗装なら弊社 大和創建にお任せください!! 詳しい詳細は、外壁塗装・屋根塗装に関するお問合せはこちらをクリック~ 2021年02月14日 更新豆知識スタッフブログ